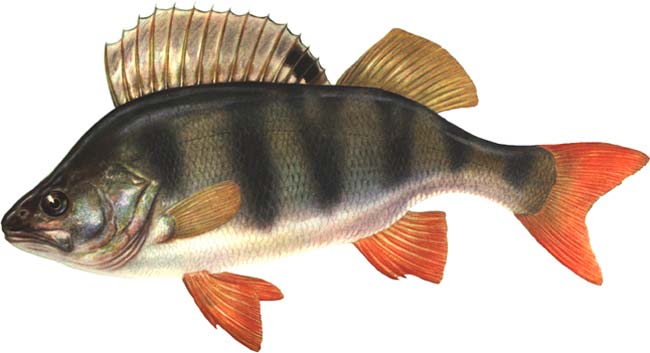

Oкунь (лат. Perca fluviatilis) — рыба рода пресноводных окуней семействаокунёвых (Percidae) отряда окунеобразных (Perciformes).

Тело окуня продолговатое, умеренно сжатое с боков. Оно покрыто мелкой, плотно сидящей чешуей, края которой имеют шипики. Чешуя имеется и на щеках. Рот широкий, на костях ротовой полости имеется несколько рядов щетинковидных зубов. На заднем крае жаберных крышек расположены острые шипы. Первый спинной плавник имеет лишь колючие лучи, во втором - они преимущественно мягкие. Брюшные плавники также имеют колючие лучи. Боковая линия полная.

Окраска тела зеленовато-желтая с темными поперечными полосами. Спина темно-зеленая, брюхо белое. Колючий спинной плавник голубовато-красного цвета с черным пятном на перепонке между двумя последними лучами. Мягкий спинной плавник зеленовато-желтый. Грудные плавники желто-красные, брюшные, анальный и хвостовой - ярко-красные.

Окраска окуней очень изменчива; она зависит от условий обитания. Например, в глубоких озерах и в лесных торфяных озерах его окраска темнее, чем в мелководных, хорошо освещаемых озерах с песчаным дном и ограниченным развитием растительности. Держится окунь у поросших кустами берегов на небольшом течении или в заливах, старицах, а также вблизи всевозможных сооружений (сваи, мосты и т. п.) в русле реки. Его стайки можно встретить вблизи обрывистых берегов, где имеются закоряженные места, редкая растительность как на берегу, так и в воде. Он избегает участков рек с быстрым течением, порогов, мелких песчаных или каменистых перекатов. Окунь держится на некотором расстоянии ото дна. В озерах он обитает вблизи водной растительности, иногда среди редких ее зарослей. На мелководье выходит редко. Это случается преимущественно во время его охоты за мальками рыб. Его стайки, состоящие преимущественно из особей близких размеров, ведут относительно оседлый образ жизни. Более крупные особи держатся в одиночку.

В водохранилищах Днепра окунь чаще встречается в их верхних и центральных участках, где имеются мелководные участки - залитая пойма, а также заливы устьевых участков притоков.

Окунь предпочитает держаться в чистой, богатой кислородом воде. Поэтому при наступлении заморных явлений как во время зимовки, так и в период "цветения" воды он гибнет одним из первых. Наблюдениями установлено, что окунь при недостатке кислорода не пытается уйти из заморной зоны, а опускается на дно, где и погибает. В то же время он выдерживает высокую кислотность воды, в связи с чем может обитать в торфянистых озерах, где не могут жить другие рыбы. Перед размножением стаи окуня укрупняются. Они состоят из особей разных размеров. После икрометания и весеннего паводка стаи распределяются на небольшие стайки, которые избирают постоянные места для своего обитания. Для зимовки они уходят на более глубокие места, продолжая сохранять стайность. В погоне за рыбкой окунь может выскакивать над поверхностью воды и гоняться за ней до тех пор, пока не поймает или она не уйдет из его поля зрения. Часто наблюдаемые всплески воды являются результатом нападения окуня на стайку уклеек или плотвы.

При прогреве воды до температуры 9-12° окунь приступает к размножению, что обычно наблюдается в последние дни марта и в апреле. Для нереста он собирается в стаи. В начале нерестового периода на местах размножения преобладают самцы, которых в это время бывает в два-три раза больше, чем самок.

В разгар нереста количество самок значительно увеличивается. Первыми обычно подходят на нерестилища и откладывают икру более крупные самки окуня, позже подходят и нерестятся более мелкие производители. Для размножения стаи окуня выходят на мелководные участки с прошлогодней растительностью, твердым дном, где течение почти отсутствует. Самка откладывает всю икру за один прием. Кладка представляет собой полую трубку или ленту из икринок, склеившихся набухшими ободочками в ленту, длиной до 1,5 м. Ленты икры откладываются на стебли травяных и древесных растений. После нереста самки оставляют места нереста и отходят на глубины. Личинки, вышедшие из икры, держатся некоторое время стайками на мелких местах около берегов, вблизи нерестилищ. Позже они распространяются на большие территории, а во время спада воды мальки уходят в реку, хотя большое количество их остается в пойменных водоемах.

Половой зрелости окуни достигают на третьем, иногда на втором, а в большинстве - на четвертом году жизни. Плодовитость самок с увеличением размеров увеличивается. Например, у самок окуня из Кременчугского водохранилища длиной 15-20 см. количество икринок колебалось в пределах 8,1-20,4 тыс., а длиной 31-33 см - в пределах 68,2-85,2 тыс. штук. В то же время плодовитость самок в условиях водохранилища возрастает по сравнению с их плодовитостью в условиях реки. Так, у четырехгодовалых самок из Днепра насчитывалось около 5,4 тыс. икринок, из Киевского водохранилища - 14,9 тыс., у восьмигодовалых - соответственно 40,3 тыс. и 119, 6 тыс. икринок.

Отмеченная неравномерность в росте молоди объясняется растянутостью периода нереста окуня, а также условиями обитания мальков. Наиболее интенсивно окунь растет в течение первых двух-трех лет, с возрастом темп роста замедляется. Например, в верховье Днестра его годовики в среднем достигали длины 4 см, шестигодовики - 21 см. В низовье Южного Буга окуни росли несколько интенсивнее; так, длина тела одногодовалых особей составила в среднем 5,3, шестигодовалых - 25,3 см. Сброс подогретых вод в водоемы может способствовать усилению темпа роста окуня.

Например, в Северском Донце в зоне сброса подогретых вод его одногодовалые особи имели длину свыше 8, а трехгодовалые - до 19 см. В уловах преобладают окуни длиной 10-20 см. Наиболее крупные особи длиной 34 см и весом свыше 900 г добыты в низовьях Днепра и Южного Буга.

Окуни питаются разнообразной пищей. Они охотятся на бычков, окуня, густеру, плотву, уклею, верховку, щиповку, поедают речных раков, лягушек, моллюсков, пиявок, личинок насекомых. Окуни, обитающие в прибрежных участках, питаются преимущественно мелкими организмами водной толщи, крупные чаще охотятся на молодь различных видов рыб. Наиболее интенсивно питаются окуни с середины весны до середины лета и осенью до холодов, в жаркое время (летом) менее интенсивно.

Окунь встречается в водоемах почти всей территории Европы (кроме Италии и Испании), а также всей северной части Азии. На Украине он обитает во всех реках, водохранилищах, озерах. Окунь отсутствовал в водоемах Крыма. В настоящее время он попал в некоторые его водохранилища. Есть окунь и в Северо-Крымс1фм канале и его водохранилищах, куда он попадает из Каховского водохранилища. Отсутствует он лишь в промерзающих и заморных озерах, а также в горных участках рек.

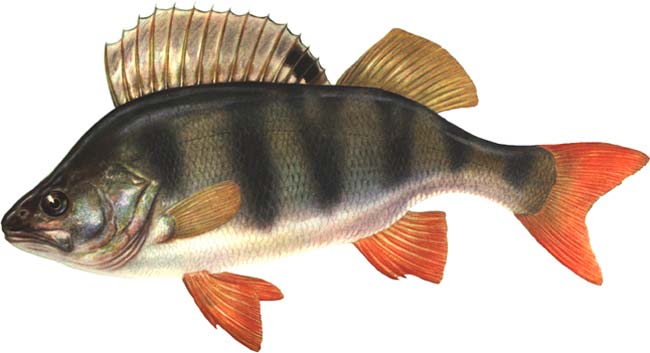

Пескарь (лат. Gobio gobio) — представитель рода пескарей. Широко распространён в Европе, кроме северных и южных её частей. Достигает длины 22 см, но крупнее 15 см встречается редко. Тело сверху зеленовато-буроватого цвета, с боков серебристое и покрытое синеватыми или черноватыми пятнами. В углах рта усики. Взрослые рыбы потребляют личинок тендипедид, подёнок и мелкие раковины горошинки. Весной охотно поедает икру других рыб. Половозрелым пескарь становится на третьем—четвёртом году жизни, при длине более 8 см. В течение всей жизни пескарь держится большими стаями.

Пескарь имеет вытянутое, веретенообразное тело, которое покрыто относительно крупной чешуей. Рот нижний, в углах его имеется по одному усику. Лоб широкий, глаза поставлены высоко. Спина зеленовато-бурого цвета, бока и брюшко желтовато-белые. Черные пятна разбросаны по всему телу. По бокам они сливаются в полоску. Спинной и хвостовой плавники серые с темными черточками и пятнами, грудные и брюшные - бледно-желтые.

Пескари обитают в больших и малых реках и даже в проточных озерах. Места их обитания характерны наличием песчаных или песчано-галечных грунтов и чистой воды, но слишком быстрых рек и ручьев с холодной водой пескарь избегает. В озерах рыбы придерживаются песчаных отмелей, а также песчаных и каменистых берегов, которые не слишком густо зарастают подводной растительностью. В реках в течение весны и лета пескари держатся на перекатах. С наступлением холодов они перекочевывают в более глубокие места с песчаным грунтом.

На нерест пескари из озер уходят в реки. Икру они откладывают как на песчаных перекатах, так и на растительность, а в водохранилищах Крыма даже на камнях у плотин. В связи с порционностью икрометания сроки их размножения длятся около двух месяцев - с конца апреля до июня. Икра мелкая. В верхнем течении Днестра плодовитость пескарей колеблется в пределах 1,1-5,4 тыс. икринок. Растут пескари медленно. Длина тела наиболее крупного пескаря, как правило, не превышает 14-15 см и очень редко можно найти пескаря длиной 20 см

Питаются пескари донными организмами. Например, на среднем течении Днепра в их пище преобладали личинки насекомых (комаров, поденок). Они могут поедать мелких рачков, червей, а также растительность. Пескарями питаются многие хищные рыбы, в связи с чем их употребляют для наживки при ловле хищных рыб.

Пескари распространены в пресных водах Европы и Азии. В СНГ обитают на всей территории. На Украине встречаются в бассейнах всех рек, реже - в горных ручьях с холодной водой и в сильно загрязненных водоемах.

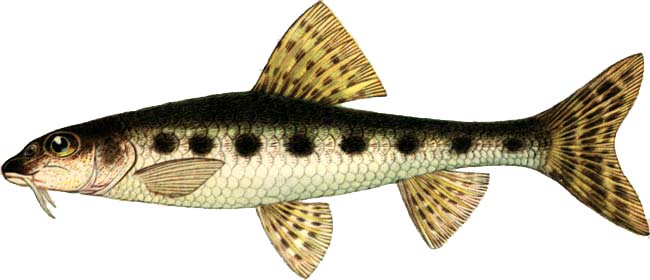

Плотва́ обыкнове́нная (плотва, тара́нь, во́бла, соро́га) (лат. Rutilus rutilus) — вид рыб из семействакарповых (Cyprinidae). Имеет много подвидов, из которых некоторые имеют собственные названия: тарань, вобла, сорога.

Тело плотвы овальное, сжатое с боков. Оно покрыто относительно мелкой плотной чешуей. Рот у нее конечный. Спинной плавник небольшой, усеченный. Анальный плавник слабовыемчатый. Окраска плотвы изменчива - в одних водоемах она ярко окрашена, в других - преобладают тусклые тона, что зависит от условий обитания. Ее спина темно-зеленая, бока блестяще-серебристые, брюшко почти белое. Спинной и хвостовой плавники зеленовато-серые с красноватым оттенком, грудные плавники прозрачные, брюшные и анальный - розовые. Радужная оболочка глаза золотисто-желтая с красным пятном. Плотва населяет самые разнообразные водоемы. В реках она предпочитает держаться вдали от сильного течения - в заводях, старицах, затонах среди редкой водной растительности. Густых зарослей избегает. В озерах она заселяет преимущественно мелководные участки, которые хорошо прогреваются солнцем. Плотва избегает сильно заболоченных участков озер и заиленных водоемов, в которых бывают заморы, и отсутствует в горных участках рек.

С наступлением холодов, как и подавляющее большинство мирных рыб, она собирается в крупные стаи и перекочевывает в глубоководные заводи с замедленным течением. Здесь держится в течение всей зимы, в оттепели отдельные ее особи могут подходить к берегам в поисках пищи. После вскрытия водоемов и с подъемом паводковых вод плотва покидает зимние убежища и выходит в залитую водой пойму и в пойменные водоемы. При прогреве воды до 8° и выше плотва начинает нереститься. Наиболее активно происходит икрометание ее при температуре 10-12°. Во время нереста она образует стаи, которые подходят в тихие, сильно заросшие прибрежные участки водоемов. Процесс икрометания протекает бурно. В тихую погоду, на предвечерней заре и особенно с восходом солнца постоянно слышны всплески воды в результате нерестовых игр производителей, некоторые из них выскакивают над поверхностью воды. Самцы перед нерестом покрываются жемчужной сыпью, придающей шероховатость их телу. Вскоре после нереста этот брачный наряд исчезает. Икру плотва откладывает на прошлогоднюю растительность (стебли, листья), на плавающие ее остатки, а также на корни ив, тростника и других растений. Течение воды на местах нереста отсутствует или же его скорость не превышает 0,2- 0,3 м/сек.

Развитие зародышей в икре длится в зависимости от температуры от одной до двух недель. Вышедшие из икры личинки в течение первых дней своей жизни держатся в местах нереста, где проходят стадию покоя, прикрепляясь к стеблям и листьям растений с помощью клейких выделений специальной железы на нижней стороне рыла. После начала питания внешней пищей мальки переходят в прибрежные мелководья, где обитают стайками среди растений. Половое созревание у плотвы наступает в двух-трехлетнем возрасте. Наименьший размер половозрелого самца, например в Северском Донце, равнялся 8,3 см, а самки - 9,8 см. Приблизительно при этих размерах впервые нерестится плотва и в других водоемах Украины. После зарегулирования Днепра плодовитость ее увеличилась. Так, у самок длиной 13-15 см среднее количество икринок равнялось: в Днепре - около 6,8 тыс., в Кременчугском водохранилище-около 11-12,5 тыс. штук. Особи большого веса могут откладывать и больше икры. Например, в Днепре у рыб весом до 50 г среднее количество икринок составило 4,3 тыс., а около 500 г - 41,4 тыс. Растет плотва в разных водоемах неодинаково, что обусловлено различными условиями обитания ее в каждом водоеме. Например, в Киевском водохранилище трехгодовалые самки имели в среднем длину 15,3 см при весе 85 г, семигодовалые - длину 25,7 см при весе 396 г; на этом же участке в речных условиях трехгодовалые самки в среднем имели длину 12,7 см при весе 39 г, семигодовалые - длину 22,6 см при весе 286 г. Следовательно, плотва росла в реке хуже, чем в водохранилище. Самцы и самки плотвы растут почти одинаково, хотя в старшем возрасте размерно-весовые показатели самок оказываются несколько большими по сравнению с самцами.

Плотва питается как растительной, так и животной пищей. Например, на среднем течении Днепра до сооружения Кременчугского водохранилища взрослые особи питались высшей водной растительностью, нитчатыми водорослями, семенами высших растений. Животная пища имела второстепенное значение. В водохранилищах Днепра личинки плотвы вскоре после рассасывания желточного мешка питаются коловратками, а позже - личинками насекомых, рачками и высшими водорослями. Ее молодь размером 1,5-10 см питается различными водорослями, мягкой высшей водной растительностью, рачками, мелким мотылем. Более взрослые особи потребляют в основном водоросли, высшие водные растения, моллюски и мотыль; второстепенное значение в их питании имеют рачки, личинки насекомых, черви, водяные клещи и другие организмы. Следует отметить, что в различных участках водохранилищ в питании плотвы наблюдаются некоторые различия в зависимости от преобладания тех или иных организмов на разных участках в определенные сезоны года. Так, в Кременчугском водохранилище более крупная плотва (длиной до 27 см), обитающая преимущественно в глубинных участках водохранилища, питается моллюсками, а более мелкая (длиной 8-14 см), обитающая у берегов, использует для пищи растительные и в меньшей мере животные организмы. В водохранилищах по сравнению с рекой условия для питания плотвы значительно улучшились.

Плотва обитает в пресноводных водоемах почти всей Европы, Закавказья, Сибири и Средней Азии. На Украине она населяет все водохранилища, озера и реки. В горных участках рек отсутствует. В низовьях Днестра, Южного Буга, Днепра и в реках, впадающих в Азовское море с севера, обитает тарань, имеющая большое сходство с плотвой. Тарань вселена в некоторые водохранилища Крыма и Днепра.

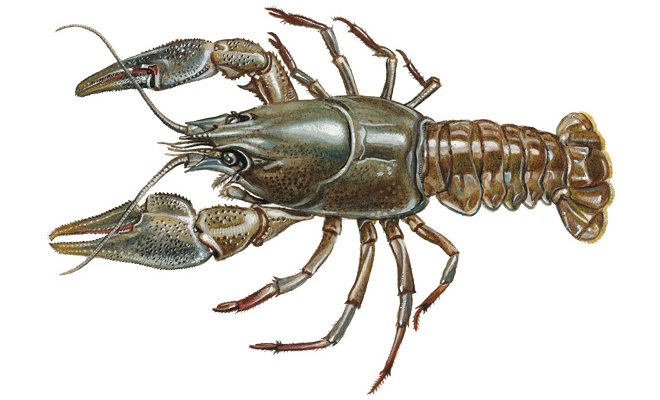

Речной рак относится к беспозвоночным животным, к классу ракообразных, представленных в пресных водах несколькими видами. Тело рака четко разделяется на переднюю часть - слитую головогрудь, покрытую буро-зеленым прочным панцирем, и членистое брюшко с широким плавником на конце. На голове рака имеется две пары усов. Короткие двойные усики являются органами обоняния и осязания, а длинные - органами осязания. Глаза рака посажены на стебельки, которые при помощи мускулов то выдвигаются, то прячутся. Сверху глаза прикрываются шиповидными лобными отростками, составляющими передний конец панциря головогруди. Рот у него окружен несколькими парами сложно устроенных челюстных придатков, благодаря которым пища перед попаданием в рот мелко перетирается.

На нижней части головогруди у рака имеется пять пар конечностей. Самой крупной из них является первая пара - клешни. Ими он защищается от врагов, а также удерживает пищу перед ртом. Для ходьбы они не используются. Он передвигается при помощи четырех пар ходильных ног; на концах первой и второй пары есть небольшие зачаточные клешни, остальные заканчиваются коготками.

Самцы и самки рака несколько различаются по строению тела. Например, у самцов клешни большие и мощные, брюшко по ширине равно или уже головогруди, две пары передних брюшных ножек хорошо развиты. У самок клешни небольшие, брюшко шире головогруди, а передние брюшные ножки недоразвиты. Правда, неопытный глаз этого может не заметить. На брюшке рака находятся маленькие ножки, которыми он беспрерывно шевелит, подгоняя воду к жабрам, лежащим под грудным панцирем. Таким способом осуществляется дыхание у рака. Этому же способствуют и некоторые челюстные придатки.

Прочный панцирь защищает рака от врагов, но мешает ему развиваться, сдерживая его рост. Поэтому он время от времени сбрасывает свои твердые покровы или, как говорят, линяет. Приближение линьки можно заметить по матовому оттенку панциря; кроме этого, он становится тонким и хрупким. С большим трудом рак вытаскивает из своего панциря клешни и каждую из ножек. Бывает, что они при этом обрываются. Однако утраченные клешни, ножки или усики снова вырастают, но имеют несколько иной вид. Этим и объясняется то, что иногда встречаются раки с неравномерно развитыми или уродливыми клешнями. Сбрасывание панциря может длиться несколько минут, но иногда и целые сутки. До этого под старым твердым покровом образуется новый мягкий покров, и пока он не затвердеет, рак растет в длину. Полное затвердение панциря происходит в течение 1-1,5 месяца. Сбросив панцирь, рак некоторое время беспомощен и прячется от своих врагов. Молодые раки линяют чаще, чем взрослые. Сроки и продолжительность линьки раков в разные годы в одних и тех же водоемах не совпадают, что зависит от типа водоема, метеорологических условий и некоторых других факторов. В водоемах Украины чаще наблюдается две линьки - в мае и августе, хотя в отдельные годы она может смещаться на одну-две недели в ту или другую сторону. Исключением из этого является рак, обитающий в Днестровском лимане и в придунайских озерах Ялпух и Кугурлуй, где его особи линяют в течение всего лета, а отдельные - даже осенью. Сроки линьки- самцов и самок могут не совпадать, но общая продолжительность ее у представителей одного пола в одном водоеме не превышает месяца. В разных типах водоемов одного района линька раков начинается в разное время. Например, раньше она наблюдается в реках и их притоках, позже - в лиманах, а затем - в пойменных озерах. В реках раки линяют раньше в устьевых участках и позже - выше по течению. Разница в их линьке может составлять от 5- 7 до 12-15 дней. Живут раки преимущественно в прибрежной полосе водоемов, где осваивают глубины до 3-5 м. Сплошных поселений они не образуют, концентрируясь на участках, расположенных у крутых и обрывистых берегов, сложенных из песчаного,

глинистого, илистого или торфянистого грунта, в котором удобно рыть норы.

Рак очень чувствителен к качеству воды и к количеству растворенного в ней кислорода. Он исчезает в тех водоемах, которые загрязняются коммунально-промышленными водами и смывом сельскохозяйственных ядохимикатов (инсектицидов, гербицидов и т. п.). Водоемы, различающиеся по степени осолонения воды, насыщения ее кислородом, а также некоторыми другими особенностями, осваиваются разными видами раков. В пределах Украины обитают три вида: длиннопалый, толстопалый и широкопалый. Как свидетельствуют сами названия, все виды различаются по строению клешни. Чаще встречается длиннопалый рак, особи которого в отдельных водоемах несколько различаются как строением тела, так и биологией. В одном водоеме чаще поселяются представители одного вида, хотя имеются и некоторые исключения.

Широкопалый рак встречается лишь в пресных водах речек и ручьев, а также в озерах с чистой водой, избирая в них крутые и обрывистые берега, где он может рыть норы. Толстопалый рак, наоборот, никогда не встречается в пресной воде и обитает в солоновато-водных лиманах и опресненных участках моря. Длиннопалый рак - житель как пресных, так и солоноватых вод; он менее требователен к условиям обитания, в связи с чем встречается чаще, чем широкопалый и толстопалый раки. Его местами обитания могут быть даже стоячие воды со значительно меньшим иногда количеством растворенного кислорода. Для убежищ он может использовать углубления под камнями, затонувшими деревьями, а также места среди стеблей и корней водяных растений. Его особи часто зарываются в ил, чем отличаются от широкопалого рака.

Рак становится половозрелым на третьем году жизни, когда достигает длины не меньше 7-8 см. Среди половозрелых особей самцов всегда в два-три раза больше, чем самок. Самцы и самки спариваются в октябре - ноябре, а иногда позже, что зависит от климатических и погодных условий. Один самец может оплодотворить до 3-5 самок. У оплодотворенной самки на брюшной стороне ее головогруди появляется белое пятно. Она откладывает икру через 2-3 недели после спаривания. Икра прикрепляется к брюшным ножкам самки и вынашивается на них до вылупления молоди, происходящего в конце мая или в начале июня. В период вынашивания икры самка прячется в норе или в других укромных местах, выходя изредка для поиска пищи. Самки периодически производят определенные движения брюшком, благодаря чему икра омывается свежей водой и очищается от ила. Этим же они вынуждены заниматься и зимой, поэтому зимой самки также остаются поодиночке в норах или других подобных убежищах и в спячку не впадают. Следовательно, продолжительность вынашивания икры самкой рака составляет около семи месяцев. Исключением является белый рак, обитающий в Днестровском лимане и в некоторых придунайских озерах. Его производители спариваются и откладывают икру весной, в связи с чем она развивается за более короткий срок - около 3-4 месяцев. Поэтому самцы и самки белого рака зимой ведут одинаковый образ жизни. Они зимуют совместно в ямах, зарываясь в ил, и, по-видимому, не питаются. У остальных видов раков самки, как уже отмечалось, зимуют отдельно от самцов в норах, а самцы собираются по несколько десятков в ямах или зарываются в ил. Самки белого рака заканчивают зимовку раньше собственных самцов и самок других видов рака.

В яичниках самок длиннопалого рака низовья Днепра количество икринок достигало в среднем около 400 штук, а средняя икряность этих самок, т. е. количество икринок, которое вынашивает самка на своих ножках, составляла в среднем 234 икринки. Самки толстопалого рака из этого же района менее плодовиты, чем самки одной размерной группы длиннопалого рака, больше чем на одну треть. У днестровского рака средняя плодовитость составляет около 420 икринок. Наибольшее количество их (1083 штуки) обнаружено у самки длиной около 16 см, а наименьшее (125 штук) - у самки длиной около 9 см. К концу вынашивания икринок среднее их количество у одной самки составляло несколько больше 300 при колебаниях от 55 до 700 икринок, которые обнаружены соответственно у особей длиной около 11 и 18 см. Приведенные данные свидетельствуют о том, что плодовитость раков зависит от их размеров. Следует отметить, что самки днестровских раков более плодовиты, чем самки близких размеров днепровского- длиннопалого и днепровско-бугского толстопалого раков.

До наступления половой зрелости вес особей обоих полов и близких размеров примерно одинаков. Вес половозрелых самцов несколько больше, чем вес самок одинакового с самцами размера. Наибольшего веса раки достигают весной и осенью. Например, самцы днестровских раков длиной около 10 см имели средний вес в мае - 28, июне - 27, в августе - 24, в сентябре и октябре - 30 г. Растут они довольно медленно. На третьем году жизни в Днестровском лимане раки достигали длины около 8-9, на шестом-седьмом году - около 15 см. Наибольшая длина тела днестровского рака составляла свыше 18 см, а наибольший вес - около 250 г. Чаще вылавливают раков длиной 11-14 см и весом 45- 70 г. В Днепровско-Бугском лимане самцы длиннопалого рака в двухгодовалом возрасте достигают длины около 6,3 см, в пятигодовалом

- 9,8 и в 11-годовалом - 15,3 см.

Рак - сумеречное животное. Наиболее интенсивно он питается после захода солнца и на рассвете, а в пасмурную погоду может и днем. Питается как растительной, так и животной пищей. Во время ее поиска рак может выползать на берег и оставаться здесь по несколько часов. Он питается водной растительностью, из которой поедает главным образом побеги рдеста, урути, водяной гречихи и некоторых других. Однако нормальное развитие рака невозможно без животной пищи. Поэтому он может поедать моллюсков, личинок ручейников, поденок, комаров и других насекомых, а также больных и снулых рыб, лягушек, головастиков и других животных. Свежая пища им потребляется охотнее, чем разлагающаяся. Его питание носит сезонный характер. После зимовки и линьки, а также в период спаривания раки предпочитают питаться животной пищей, а в остальное время - растительной, в. связи с чем они и сосредоточиваются в прибрежных зарослях. Молодь начинает самостоятельно питаться через неделю или несколько позже после рождения, когда у нее пройдет первая линька, различными микроорганизмами и высшими растениями. В период линьки рак не может потреблять пищи, так как у него сменяются челюсти, а также внутренняя выстилка передней и задней кишек, но после линьки начинает усиленно питаться. Оба пола увеличивают интенсивность питания после спаривания, что связано с необходимостью накопления питательных веществ на зиму, когда они не принимают пищи.

Самих раков поедают многие рыбы. Например, в Каховском водохранилище они встречаются в желудках бершей, судаков, окуней, сомов, щук, голавлей. В водоемах Украины раки распространены почти повсеместно. Промысловое значение имеет только длиннопалый рак, которого ловят в низовьях Дуная, Днепра, Ингульпа и Южного Буга, а также в Днестровском и Днепровско-Бугском лиманах, в придунайских (Катлабуг, Китай, Кагул, Кугурлуй, Ялпух) и Шацких озерах. Следует отметить, что в водохранилищах Днепра (например, в Каховском, Кременчугском, Киевском и других) наблюдается увеличение численности длиннопалого рака. После образования водохранилищ раки осваивают в первую очередь их притоки и приустьевые участки, а затем - прибрежные участки, и когда они оказываются недостаточными для них, то и глубинные участки водохранилищ. Причем, как установлено наблюдениями в Каховском водохранилище, у обитающих здесь раков изменились сроки икрометания (с осени на весну), а также сдвинулись сроки линьки - с мая и августа на июнь и сентябрь. Толстопалый рак обитает в Днепровско-Бугском лимане, а широкопалый - в бассейне реки Тетерев и в правых притоках Днестра и Прута, однако промыслового значения как первый, так и второй не имеют.

Рыба-игла(сарган)(лат. Belone belone) — морская рыба семейства саргановых.

Рыба-игла имеет тело длинное, очень тонкое, с длинным хвостовым стеблем, покрыто шестигранными кольцами из костных пластинок. Рыло трубчатое и длинное (особенно у каспийских популяций), на его боках есть гребешки. Жаберные крышки сильно выпуклые и только спереди с гребнем. На темени есть слабый гребешок. Спинной плавник длинный и начинается перед анальным отверстием, хвостовой очень маленький. Туловищных поясков 15-17, хвостовых 36-41. Под спинным плавником 7-9 (10) поясков.

Окраска тела зеленовато-бурая или красновато-бурая, со светлыми поперечными полосками посредине каждого пояска. Брюхо беловатое, а брюшной киль черноватый. На спинном плавнике не бывает пятен. Растёт рыба-игла медленно, достигая в 5 лет длины 19 см. и массы 5 г. Предельный возраст 6 лет, длина до 23 см., масса до 5 г

Эвригалинный вид, может жить как в пресных, так и в солёных водах (до 35). Держится в зарослях водных растений. Морская рыба-игла в весеннее время заходит в реки и озёра, поднимаясь иногда на значительные расстояния (в Днепре до 900 км). Пресноводная форма ведёт туводный образ жизни в озёрах, водохранилищах и старицах, придерживаясь одних и тех же мест обитания в течение всей жизни. Рыба-игла питается мелкими ракообразными, молодь только зоопланктоном, а взрослые планктоном, крупными ракообразными, личинками насекомых, а иногда личинками и молодью рыб. В поисках жертвы ориентируется при помощи зрения.

Нерест бывает в мае-июне. Весьма своеобразен процесс размножения. После брачных игр с партнером самка обвивается вокруг него и откладывает икру в выводковую камеру самца, расположенную на хвостовом стебле. При этом икра оплодотворяется, после чего выводковая камера закрывается кожистой складкой. Плодовитость невелика, до 100 икринок. За один раз самка может отложить до 20 икринок. Если выводковая камера у самца не заполнена, то он может принять икру от другой самки. За сезон самка откладывает до трех порций икры.

Самцы с икрой и эмбрионами в выводковой камере встречались в мае-июле, в водохранилищах Волги в июне-августе. Икра располагается в ячейках выводковой камеры и совершенно изолирована от внешней среды. Она получает кислород из крови отца, притекающей к слизистой оболочке выводковой камеры. В камере может быть 30-85 икринок, у мелких самцов они располагаются в 2 ряда, у крупных в 3 ряда. Самец вынашивает икру, а затем личинок до конца августа. После выхода мальков слизистая оболочка отделяется наподобие плаценты млекопитающих.

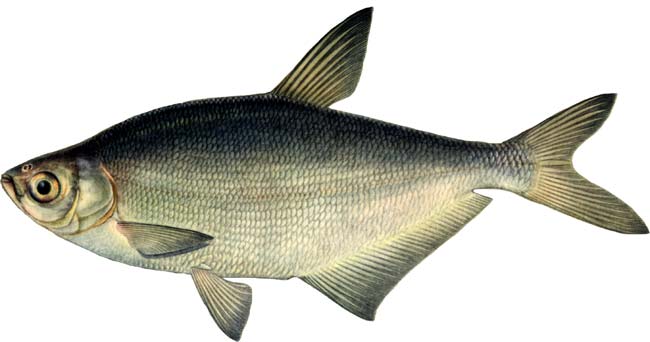

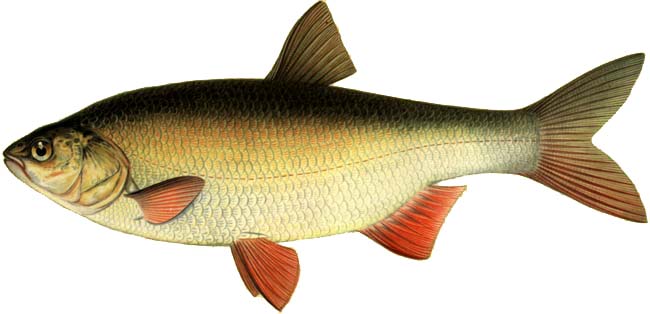

Сине́ц (лат. Ballerus ballerus) — вид пресноводных рыб из семейства карповых (Cyprinidae).

Тело синца сильно сжато с боков и более вытянуто в длину, чем у леща. В отличие от последнего, у синца более мелкая чешуя и более длинный анальный плавник. Кроме этого, у него рот выдвижной, полу верхний. От белоглазки синец отличается заостренным рылом и более мелкой чешуей. У синца хвостовой плавник имеет глубокую выемку и нижняя лопасть его длиннее верхней. Тело синца темно-серебристого цвета. Спина темно-синяя, бока и брюшная часть тела серебристые. Спинной и хвостовой плавники серые с темными концами, грудные, брюшные и подхвостовой слегка желтоватые с темной окантовкой по краям.

Синец относится к озерно-речным рыбам. Правда, в закрытых непроточных озерах он почти не встречается. Предпочитает обитать только в проточных озерах, которые располагаются в русле реки. Горных участков рек и быстрого течения равнинных рек избегает. Чаще всего встречается в крупных реках, где избирает тихие, глубокие плеса. В период икрометания может заходить из крупных рек в притоки. Синец живет преимущественно стаями, число особей в которых увеличивается к зиме, когда он уходит на ямы в русле реки. После таяния льда его стаи выходят в пойму рек или в мелководные участки водохранилищ. Вместе со спадом паводковых вод синец уходит в реку. В период нереста, который начинается при температуре воды около 8-9° (разгар нереста около 15-17°) стаи синца подходят на мелководные участки глубиной до 0,5 м, где имеется прошлогодняя и начинает развиваться луговая растительность и почти отсутствует течение. В таких местах происходит икрометание синца. Икринки его после вымета приклеиваются к растительности, диаметр их колеблется в пределах 0,9-1,5 мм. Они бледно-оранжевого цвета. Икра выметывается за один прием. Развитие зародышей в икринках в зависимости от температуры воды длится от одной до двух недель. Личинки, вышедшие из икры, в первый день малоподвижны. Позже они начинают всплывать вверх, периодически прикрепляясь к растительности, и в таком состоянии пребывают в течение 2-3 дней. На пятые-шестые сутки у них исчезает желточный мешок, и они начинают самостоятельно добывать пищу. Их длина в период выклева составляет 5-6 мм, а к концу лета сеголетки достигают длины 4-7 см. Половая зрелость у синца северных водохранилищ Украины (Киевского, Кременчугского) наступает в возрасте 3-5 лет, чаще в четырехгодовалом возрасте, тогда как в Каховском водохранилище самцы впервые созревают в двух-трехгодовалом возрасте при длине тела 19-24 см, а самки - в трех-четырехгодовалом возрасте при длине тела 20-25 см. В речных условиях синец созревает при значительно меньших размерах, чем в водохранилищах. Например, в Днепре на участке, где ныне находится Киевское водохранилище, отдельные его особи созревали в трехлетнем возрасте при длине тела 16 см.

Общей закономерностью является то, что плодовитость синца увеличивается по мере увеличения размеров и возраста рыб. Например, в Кременчугском водохранилище самки весом 250-300 г имели около 24 тыс. икринок, весом 550-600 г - 59 тыс. штук. У четырехгодовалых самок синца Киевского водохранилища было обнаружено лишь 25 тыс. икринок, а у восьмигодовалых - 94 тыс. штук. В водохранилищах синец растет лучше, чем в реках. Например, в Днепре на месте Киевского водохранилища длина одногодовалых самок в среднем составляла 7 см, шестпгодовалых - 26, а в Кременчугском водохранилище длина самок в среднем равнялась соответственно 11 и 32 см. Предельный размер синца в водохранилищах Днепра не превышает 38 см, а вес - 850 г. Синец питается преимущественно зоопланктоном. Однако в реках, где условия для развития зоопланктона менее благоприятны, чем в озерах и водохранилищах, он может питаться придонными организмами - бентосом. Правда, в некоторых водохранилищах его молодь также питается придонными организмами. Так, в Кременчугском водохранилище молодь до 5 см может переходить на питание куколками некоторых насекомых, развивающихся в прибрежной зоне. Особи большего размера питаются на протяжении всего года ракообразными, которые обитают как в толще воды, так и в зарослях. Преобладание тех или иных организмов в питании синца в разные сезоны года объясняется интенсивностью развития отдельных их форм в эти сезоны, а также степенью развития кормовой базы в определенных участках водоема. Например, в Сулинском заливе Кременчугского водохранилища молодь синца была на 2 см крупнее, чем в верхнем участке этого водоема, что объясняется более обильным развитием кормовых организмов в заливе по сравнению с верхним участком водохранилища.

Основу питания взрослых особей синца во все сезоны года составляют ракообразные толщи воды; меньшее значение имеют личинки и куколки насекомых и других животных, а также растения. Последними, в частности водорослями, а также придонными организмами, он питается тогда, когда ему не хватает главной пищи - планктонных рачков. В связи с обильным развитием их в водохранилищах условия нагула синца значительно улучшились. Поэтому он стал лучше расти. В результате синец из малоценной речной рыбы в водохранилищах превратился в рыбу с высокими вкусовыми и питательными качествами. По пищевым качествам синец не уступает лещу равных размеров.

Синец распространен в бассейнах рек Балтийского, Черного, Азовского и Каспийского морей, но на Кавказе отсутствует. На Украине его можно встретить в бассейнах почти всех крупных рек. Однако везде он малочислен. В первые годы существования водохранилищ численность синца возрастала. В последующие же годы его количество начало уменьшаться, что обусловлено уменьшением площадей, пригодных для икрометания, в основном из-за слабого развития в прибрежной зоне водохранилищ луговой растительности. В то же время в водохранилищах существуют благоприятные условия для его нагула, что особенно заметно по водохранилищам, сооруженным на Днепре.

Солнечный окунь, или обыкновенный солнечник, или царёк (лат. Lepomis gibbosus) — рыба семейства центрарховых отряда окунеобразных.

Тело сжато с боков, высокое и короткое, зеленовато-голубоватой окраски с красными пятнами и с перламутровым отливом. Грудные и брюшные плавники красноватого цвета, у самцов в период нереста оранжево-красный цвет усиливается. На конце жаберной крышки расположен кожистый отросток черного цвета, окаймленный широкой красной полосой у самцов, и узкой желтой полосой у самочек. Созревшие самочки имеют более округлую брюшную часть. В естественных водоёмах размеры рыб колеблются от 15 до 40 сантиметров, отдельные экземпляры достигают веса 600 граммов. Обычные размеры рыб в водоёмах Европы 7 — 15 см и вес 150 — 200 граммов. В водоемах с хорошей кормовой базой окунь растет очень быстро, с недостаточной — образует «камышевые» мелкие формы. В естественных условиях основными объектами питания являются бентосные организмы: трубочник, мотыль, личинки насекомых, икра и мальки рыб. Мелкие особи и самочки ведут придонный стайный образ жизни, крупные самцы более 10 см — одиночные хищники. Иногда, особенно в осенний период, они объединяются в небольшие стайки по 5—8 рыб, активно охотящиеся на мальков всех видов, в том числе, и своих. В естественных условиях солнечный окунь созревает на юге ареала через год, на севере — в конце второго года жизни. Нерест в природе происходит в весеннее время при температуре 18 градусов. Самец ярко окрашивается и на глубинах 50—80 см выкапывает ямку в песке в местах, свободных от растений, глубиной до 10 см и шириной 20 – 30 см; к ямке подходит самочка и откладывает от 800 до 15000 икринок порциями на края ямки. Нерест длится около часа, после чего самочка уплывает, а самец остается охранять гнездо. Распространение:

Естественным ареалом солнечного окуня в природе являются Северная Америка, юг Канады, бассейн Великих озер, кроме Верхнего; на Юге его распространение доходит до Флориды и Дакоты. Обычно окуни обитают в реках с медленным течением или озерах, умеренно заросших погруженной высшей водной растительностью, перемежающихся с песчаными участками, лишенными растений. Рыбы избегают заболоченных торфянистых водоёмов.

В настоящее время солнечный окунь широко распространился в нижнем течении рек Европейского бассейна Чёрного моря. В больших количествах как сорная рыба встречается в рыбоводных прудах юга Молдавии, Украины.

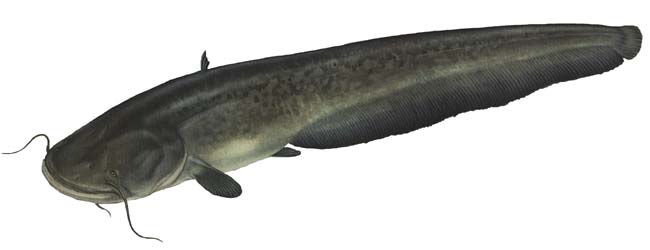

Обыкновенный сом, или европейский сом (лат. Silurus glanis) — крупная пресноводная бесчешуйчатая рыбасемейства сомовые (Siluridae) отряда

Из трех видов сомов, встречающихся в территориальных водах СНД, в водоемах Украины обитает только один - сом обыкновенный.

Тело сома удлиненное, без чешуи, покрыто слизью. Голова большая, сильно сплющенная, незаметно переходит в короткое туловище. Хвост сильно суженный с боков, значительно длиннее туловища. Рот широкий, с мясистыми губами. Нижняя челюсть несколько выдвинута вперед. На ней, как и на некоторых других костях ротового аппарата, расположены многочисленные низкие конусообразные зубы, вершины которых загнуты назад. Глаза сравнительно небольшие, расположены несколько выше и сзади от углов рта. На голове четко выделяются две пары ноздрей, имеющие вид двух трубочек, загнутых вперед. На верхней челюсти находится одна пара длинных усов, доходящих до конца грудных плавников. На нижней челюсти имеются две пары коротких усиков, причем задние несколько короче передних. Длинные усики верхней челюсти очень подвижные. Усики нижней челюсти менее подвижны. Туловище короткое, почти округлое. На спине, ближе к голове, расположен короткий спинной плавник. В его начале имеется толстый луч, зазубренный у старых особей. Грудные и брюшные плавники короткие. Анальный плавник очень длинный, сливается с закругленным хвостовым плавником.

Тело сома желтовато-зеленого цвета, спина темная, по бокам тела имеются пятна неправильной формы. Нижняя часть тела белая или серая. Молодые особи окрашены ярче старших. Плавники темные, грудные и брюшные плавники имеют желтоватую полоску посредине. Самцы имеют более пеструю окраску, чем самки. В период размножения или накануне его самку можно легко отличить от самцов по более полному брюшку и строению анального отверстия.

Сом - обитатель глубоких ямных участков водоема. Встречаясь в озерах и прудах, он все же предпочитает речные русла. Ему свойствен оседлый образ жизни, в одном месте он может обитать по несколько лет. Только весной, во время половодья, сом выходит на более мелкие, залитые паводковыми водами участки поймы. В облюбованном убежище он обитает все лето, на зиму залегает в более глубокие ямы. Летние убежища сома следует искать у подмытых берегов, в выбоинах, под корнями деревьев, вблизи разрушенных плотин и т. п. Здесь он предпочитает находиться весь день. После

захода солнца сом выходит на охоту и продолжает ее в течение ночи до рассвета. С восходом солнца он возвращается в облюбованное место. Перед заходом солнца, а также перед грозой сом может выходить из убежища на перекаты, примыкающие к ямам.

Сом ведет одиночный образ жизни. Небольшие скопления его наблюдаются лишь в зимних ямах и в период размножения, когда производители выходят из постоянных мест своего пребывания на мелководные участки водоемов, если паводок низкий, или же в пойму - при высоких паводках.

Нерестится сом в прибрежных участках водоемов среди зарослей растений, а также в поймах рек в период паводка, откладывая икру на подмытые корни ивы, вербы, тростника и других растений. В водохранилищах он может откладывать икру на искусственные гнезда, изготовленные, как известно, из корней ивы, осокоря, пырея, а иногда из старой соломы и выставленные для нереста других рыб. С помощью таких гнезд его нетрудно разводить в прудовых хозяйствах. В природе перед нерестом производители сома также устраивают примитивные гнезда. Есть сведения о том, что будто сомы охраняют икру на гнездах. Однако специальными наблюдениями в Каховском водохранилище охрана сомами гнезд не установлена. Нерестятся сомы в предрассветные часы при температуре воды 16-28° (в мае - июне) на глубинах до 2,5 м. Икра сома сразу же после оплодотворения становится клейкой, обволакивается рыхлым слоем слизи, выделяемой икринками. Поэтому кладки икры сома по внешнему виду очень сходны с кладкой икры лягушки и отличаются от них только цветом: у сома она светлее. Многие мелкие рыбы, а также раки, как известно, весьма интенсивно выедают икру ценных видов рыб, например леща, судака, карпа. В то же время они не едят икры сома на его гнездах. Слизь, по-видимому, защищает ее от выедания рыбами и другими хищниками. Плодовитость самок сома с увеличением их размеров увеличивается. Например, у самок длиной 68-237 см из нижнего течения Дуная количество икринок колебалось

от 11,8 тыс. до 1380 тыс. штук. Икру сом откладывает за один прием. Отдельные особи сома нерестятся уже в возрасте трех лет. Основная же масса его производителей принимает участие в размножения в более старшем возрасте. По данным промысловых уловов, в нижнем течении Днепра максимальный возраст производителей сома достигает 12, в Каховском водохранилище - до 22 лет.

В нижнем течении Днепра наиболее мелкий половозрелый сом имел длину 47 см и вес 900 г.

Растет сом довольно быстро, особенно на первом году жизни. К концу года его длина может превышать 30 см. В последующие годы темп роста сома несколько замедляется. Например, в низовьях Днепра длина двухгодовалых сомов составляла в среднем 54 см, семигодовалых - 121 см. Интересно также, что с третьего года жизни самки сома растут медленнее самцов. Поэтому-то самцы сома, в отличие от других рыб крупнее самок. Изредка встречаются и сомы-гиганты. Например, в Каховском водохранилище 28-годова-лый сом имел длину 244 см, в низовье Дуная вес 26-летнего сома составил 113 кг, а длина-240 см.

Сом - наиболее крупный хищник среди рыб пресноводных водоемов. К хищному образу жизни он переходит рано. Выклюнувшиеся из икры личинки в первые дни жизни питаются за счет желточного мешка. На седьмой-восьмой день личинки почти полностью исчерпывают запасы желточного' мешка и начинают охотиться на водяных клопов и планктонных рачков. По наблюдениям в аквариумах, сомята могут поедать других рыб и даже своих собратьев, меньших по размерам, достигнув длины всего лишь 13-15 мм. При этом в отличие от щурят сомята не выслеживают добычи из засады, а активно разыскивают и преследуют ее. Заметив рыбешку, они сразу набрасываются на нее. За мальком могут охотиться сразу несколько сомят, но неподвижной пищи они не берут. Мальки сома из Дуная при длине тела 3-5 см поедают икру и личинок уклей, мальков бычков, щиповки. Позже они охотятся на взрослых бычков, вьюнов и молодь других рыб, едят пиявок и личинок насекомых. Двухлетние и старшие особи питаются различными рыбками, в большинстве случаев малоценными в промысловом отношении (ерши, бычки, плотва, красноперка, густера, уклея, горчак и др.), а также раками, лягушками. Во время нерестового хода рыб сом может охотиться за ними. Например, в мае во время нерестового хода дунайской сельди наиболее крупные сомы питались исключительно ею. В Каховском водохранилище в молодом возрасте сом питается преимущественно бычками, а также раками и моллюсками . Осенью он питается и тюлькой. Более крупные сомы, наряду с перечисленными животными, потребляют также плотву, густеру, ерша, окуня, судака и леща. У крупных сомов длиной более 125 см в возрасте 12 лет и больше значительную долю в питании могут составлять лещ, судак, карп, а также особи своего вида.

Весной, перед нерестом, сом подходит в прибрежную часть водоема и даже в поймы рек, где усиленно кормится, прекращая питание на время нереста и возобновляя его вскоре после размножения. До конца августа - начала сентября он интенсивно кормится, а с наступлением осенних холодов прекращает питание, что длится у него до начала весеннего паводка. Часто пишут о том, что сом может поедать птиц, мелких зверей, а крупные особи нападают даже на людей. Очевидно, такие случаи очень редки, так как те, кто специально изучал питание сома, не обнаруживали у них указанных животных.

В СНГ сом распространен в реках, впадающих в Балтийское, Черное, Каспийское и Аральское моря. В реках Северного Ледовитого океана он отсутствует и восточное Урала не встречается. На территории Украины обитает повсеместно. Наиболее часто сом встречается в нижних участках Дуная, Днепра, Южного Буга, а также в водохранилищах Днепра, но отсутствует в водоемах Крыма, горных и предгорных участках Карпат.

Биотехника искусственного разведения сома разработана. Его рекомендуется вселять в водоемы для истребления малоценной рыбы. Кроме этого, сома можно разводить и в прудах, расположенных вблизи боен и рыбоконсервных заводов, так как он может питаться их отходами. В некоторых водоемах Украины обитает другой сом, которого называют карликовым. По своим особенностям он не имеет ничего общего с сомом наших водоемов, кроме некоторого внешнего сходства, и является нежелательным представителем рыбного населения.

Сте́рлядь (лат. Acipenser ruthenus) — рыба семейства осетровых. Длина тела до 125 см, весит до 16 кг (обычно меньше).

Тело стерляди покрыто пятью рядами жучек, соприкасающихся между собой в спинном и боковых рядах, в последних - даже прижатых друг к другу. На вершинах жучек расположены гребни, заканчивающиеся шипами. Тело между рядами жучек покрыто мелкими шипиками, от которых оно на ощупь шероховатое. Голова имеет удлиненное, слегка заостренное рыло. Рот, расположенный на нижней стороне головы, имеет округлую форму, губы - складку, при помощи которой рот может выдвигаться наружу. Впереди рта находятся четыре бахромчатых усика. Спина темно-бурого цвета, брюхо желтоватое или беловатое, плавники серые. В зависимости от условий обитания интенсивность окраски тела может несколько изменяться. В период нереста на голове появляется брачный наряд в виде белого налета.

Стерлядь постоянно обитает в реках, где предпочитает держаться в глубоководных местах с каменистым или крупнопесчаным дном, сравнительно быстрым течением и чистой прохладной водой. Держится она преимущественно в придонных слоях воды, на мелководье выходит лишь в сумерках и ночью. Осенью залегает в ямах, где и зимует, не принимая пищи.

Начинает нерест, когда температура воды достигает 7- 10 °C, а заканчивает его при более высокой температуре - до 20 °C. Нерест длится около двух недель. Икру откладывает на галечный и каменистый грунт в местах с достаточно быстрым (выше 0,5 м/с) течением на глубинах до 10 м. Икринки темно-коричневого цвета диаметром около 2 мм. В Дунае у девятилетних самок было обнаружено от 38 до 108 тыс. икринок. В Днестре основная масса самцов становится половозрелой в четырех-, пятигодовалом возрасте при длине тела 52-59 см, однако отдельные особи созревают в трехгодовалом возрасте при длине тела 44-50 см.Самки впервые становятся половозрелыми в шестигодовалом возрасте.

Личинки выходят из икры через неделю-полторы. Первое время они держатся в углублениях дна на нерестилищах и вблизи них. После перехода на питание внешней пищей мальки перебираются в более кормные места. Сеголетки растут быстро. Например, в нижнем течении Днестра их размеры осенью колеблются в пределах 16-20 см, а масса - 19-26 г. В девятилетнем возрасте средняя длина стерляди составляла 74- 78 см, средняя масса - 2,5-2,8 кг.

Стерлядь может питаться различной пищей. Например, в бассейне Днестра она питается личинками различных насекомых (комары, поденки, ручейники и др.), малощетинковыми червями, бокоплавами, моллюсками, а также молодью рыб, в частности ерша и пескаря.

Распространена в бассейнах Черного, Азовского и Каспийского морей, а также Ледовитого океана. Вселена в некоторые реки бассейна Балтийского моря. На Украине ее можно встретить в бассейнах Дуная, Днестра, Днепра, но везде она малочисленна.

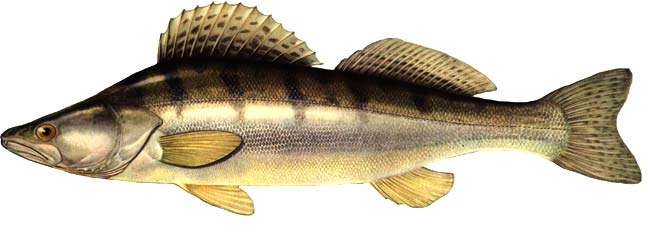

Обыкновенный суда́к (лат. Sander lucioperca) — вид рыб из семейства окунёвых (Percidae).

Тело судака удлиненное, слегка сжатое с боков, покрытое мелкой, крепко сидящей с зазубренными краями чешуей. Чешуйный покров распространяется частично на голову и хвост. Боковая линия полная, продолжается на хвостовой плавник. Спинные плавники разделены небольшим промежутком или соприкасаются между собой. В первом спинном плавнике все лучи колючие, во втором - колючие лишь первые 1-3 луча, остальные мягкие. Колючие лучи имеются в брюшных и анальном плавниках. Рот большой, челюсти удлиненные, на них, а также других костях рта имеются многочисленные мелкие зубы; на челюстях есть клыки, а на жаберных костях - шипы. Спина судака зеленовато-серая, брюхо белое, на боках до десяти, а иногда и больше поперечных буро-черных полос. Перепонки спинных и хвостового плавников усеяны рядами темных пятнышек. Грудные, брюшные и анальный плавники бледно-желтые.

Судак обитает в реках и озерах. Он очень чувствителен к снижению содержания кислорода в воде. Из загрязненных участков водоемов он старается уйти, в постоянно загрязненных водоемах отсутствует. Держится он преимущественно в глубоких местах рек и озер, где дно слабо заилено, песчаное или хрящевато-глинистое. Обычно обитает в ямах среди коряг, лежащих на дне камней, у обрывистых берегов. Их он покидает лишь утром и вечером, когда поднимается к поверхности воды или выходит на перекаты, чтобы поохотиться за рыбой. Мест с растительностью избегает. Среди зарослей могут обитать лишь молодые судаки. Зимой судаки собираются в стаи, которые держатся на закоряженных ямах, но в зимнюю "спячку" они не впадают, продолжая вести активный образ жизни. С наступлением весеннего паводка судаки покидают зимние убежища, перемещаются в прибрежье рек, в залитые участки поймы рек и в прибрежные участки озер.

При прогреве воды до температуры 7-8° судаки начинают нереститься. Для этого они собираются в местах, где либо отсутствует течение воды, либо скорость его не превышает 0,2 м/сек. Глубины могут быть от 0,5 до 4 м, но чаще не превышают 1,5--2 м. Для нереста производители отыскивают у дна подходящий для икры субстрат: разветвленные корни осок, тростника, камыша, заросли кувшинки, затопленные луговые травы, корни кустарников, ивы, вербы, ольхи. Перед икрометанием самки подготавливают гнезда. Струями воды, которые создаются беспрерывными движениями плавников,

они очищают корни от грунта. Твердый грунт самки разрыхляют рылом. Подготовленное гнездо представляет собой углубление в форме круга или овала глубиной 5-10 см с обнаженными корнями растений. Размеры гнезда зависят от размеров производителей и могут быть от 20 до 60 см. Икрометание судаков происходит преимущественно ночью и редко днем. После икрометания самка уходит от гнезда, а самец остается возле икры и охраняет ее до тех пор, пока не выклюнутся личинки. За самкой перед нерестом следует обычно не один, а два или несколько самцов, но принимает участие в оплодотворении икры, как правило, один самец. Он охраняет гнездо до выклева личинок. Каждый из самцов охраняет лишь ту икру, над которой стоит. Во время охраны гнезда судак не ловит, а лишь отпугивает рыб, приближающихся к нему на 50-100 см. "Сторожевой" судак не только охраняет икру от возможного выедания ее хищниками, но и создает движениями плавников токи воды, очищающие икру от заиливания и аэрируя ее. Если спугнуть "сторожевого" судака, то он вскоре возвращается к гнезду, но если выловить его, как нередко делают браконьеры, то вся икра на гнезде неминуемо погибает.

Во многих водохранилищах, где нет подходящих условий для размножения судака и других рыб, выставляют искусственные гнезда, на которых, если правильно выбрано место для гнезда, судак охотно откладывает икру. При помощи таких гнезд можно получать огромные количества (тонны) икры для заселения судаком водоемов, где его раньше не было или в результате каких-то причин он исчез. Судак относится к рыбам, которые откладывают всю икру за один прием. Самки разного размера имеют разную плодовитость.

Например, в нижнем течении Южного Буга у самок длиной 36- 40 см обнаружено 122 тыс. икринок, а у самок длиной 46-50 см - свыше 265 тыс. Половой зрелости судаки достигают на втором-четвертом году жизни при длине свыше 30 см, но иногда и при 25 см. Икра, находящаяся в полости тела самок, имеет различный цвет: от сероватого и синеватого до желтовато-синеватого. После оплодотворения она приобретает слабо желтоватый цвет. Диаметр выметываемых икринок не превышает 0,8-1,6 мм. Они имеют жировую каплю. При попадании в воду и оплодотворении оболочки икринок

увеличиваются в размере. Скорость развития зародыша зависит от температуры воды: при 9-11° развитие зародыша длится 10-11 суток, при 15-19°- 5-6, а при 18-22°- лишь 3-4 суток. Из икры выклевываются личинки длиной 3-5 мм. Размеры только что выклюнувшихся личинок зависят от величины икринок, а также от продолжительности периода, в течение которого они развивались в икре.

У личинок в течение первых трех суток жизни отсутствует ротовое отверстие и в это время они питаются за счет содержимого желточного мешка. Они постоянно совершают вертикальные всплытия в толще воды, держась первое время в районе нерестилищ, а затем расплываются по водоему, удаляясь от берегов. Через 4-6 суток после выклева у личинок судака появляется рот, благодаря чему они приобретают способность питаться внешней пищей. Однако у личинок на протяжении 4-5 суток еще сохраняются остатки желточного мешка, содержимым которого они продолжают

питаться и в начале потребления внешней пищи. В личиночный период жизни, который длится после выклева из икры в течение почти трех недель, происходит полное формирование всех внутренних и наружных органов. В это время личинки держатся в поверхностных слоях воды и постепенно переходят к хищническому образу жизни.

Достигнув длины 15-20 мм, личинки превращаются в мальков. При длине более 25 мм мальки приобретают все признаки взрослой рыбы. У них появляется чешуйный покров. Из поверхностных слоев воды они переходят к обитанию в придонных и начинают вести типичный хищнический образ жизни.

Рост судака в различные периоды его жизни и в разные сезоны года протекает с различной интенсивностью. Его личинки растут очень быстро, мальки при наличии подходящей пищи могут расти тоже хорошо. Рост замедляется с наступлением осенних похолоданий и почти полностью прекращается в зимнее время. При питании беспозвоночными молодь судака в течение первого года жизни достигает длины 6-10 см. Если же она питается рыбным кормом, то размеры сеголеток оказываются во много раз большими за тот же период нагула. Сеголетки могут достигать длины 14-21 см.

С различиями в питании сеголеток, по-видимому, связаны заметно большие колебания в размерах судаков одного возраста, обитающих в одном и том же водоеме. Так, например, в нижнем течении Южного Буга длина рыб в возрасте одного года колебалась в пределах 10-22 см; средняя длина годовиков - 20 см, семигодовиков - 64, в нижнем течении Днепра годовики достигали 17, семигодовики - 70, в Каховском и Кременчугском водохранилищах семигодовики имели длину соответственно 51 и 56 см. Длина тепа судаков может превышать 80 см, а вес - 5 кг. Например, в Киевском водохранилище вес судака длиной 75 см составил 6 кг. Чаще в уловах попадаются особи длиной 30-45 см. Молодь судака начинает хищничать, достигнув длины 2,5-3 см, если в водоеме имеется молодь других рыб, равная по своим размерам половине длины тела молоди судака. В среднем течении Днепра судак наиболее часто поедает верховку, пескаря, гольца, ерша, носаря, окуня, плотву, густеру, уклею, красноперку, ельца, подуста, карася. В Каховском водохранилище в составе его пищи преобладают тюлька и бычки. В Днепровско-Бугском лимане, кроме тюльки и бычков, судак поедает сельдей, пузанков, ате-рин. Свою жертву он обычно захватывает сбоку, после чего движением челюстей поворачивает ее в такое положение, при котором наиболее удобно ее проглотить. При отсутствии других рыб он может поедать своих собратьев, меньших по размерам. Судак питается как в дневные, так и в ночные часы, однако ночью и в предрассветное время более интенсивно, чем днем. В связи с этим изменяется и видовой состав рыб, которыми он питается. Например, в Днепровско-Бугском лимане ночью судак питается преимущественно рыбами, которые в ночное время поднимаются в поверхностные слои воды (тюлька, пузанок, атерина, перкарина, чехонь). В дневное время в его желудке преобладают лещи, бычки. Относительно равномерно в течение суток потребляется густера. В нерестовый период судаки продолжают питаться, но менее интенсивно, чем в период нагула.

Судак распространен в реках и озерах бассейнов Балтийского, Черного, Азовского, Каспийского и Аральского морей. На Украине он обитает в бассейнах почти всех рек. В течение последних 20 лет проведено его вселение во многие водохранилища и пруды, чему способствует то, что биотехника разведения судака в настоящее время достаточно хорошо разработана.

Судака, как и других хищных рыб, рекомендуется вселять в водоемы, населенные малоценными рыбами.

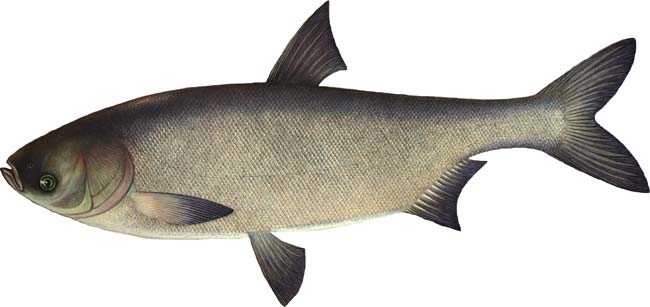

Толстолобики или толстолобы (лат. Hypophthalmichthys) — род пресноводных рыб семейства карповых. Крупная стайная рыба семейства карповых. Английское название silver carp, что в переводе означает – серебряный карп. Раньше он подразделялся на роды Hypophthalmichthys и Aristichthys в составе подсемейства Hypophthalmichthyinae. В роде три современных и один вымерший вид.

При помощи своего цедильного ротового аппарата, толстолобик профильтровывает от детрита зацветшую, зелёную и мутную воду. Поэтому, что бы в пруду была прозрачная вода, помимо фильтрационной системы, в водоем запускают толстолобика.

Тело у толстолобика довольно высокое, умеренно длинное. Голова широкая. Глаза расположены ниже средней линии тела, их нижний край находится ниже углов рта. Рот верхний, довольно большой. Спина оливково-серого цвета, бока серебристые, брюхо белесое, плавники светло-серые, брюшные и анальный слегка желтоватые. Спинной плавник короткий, начинается чуть позади основания брюшных плавников, имеет 3 неветвистых и 7 ветвистых лучей. Чешуя мелкая, иногда с черными точками. Рот косой, направлен вверх.

В боковой линии 100-125 чешуй. Глоточные зубы однорядные 4-4. Глаза расположены низко. Вдоль всего тела, от горла до анального отверстия, тянется киль, на брюхе частично не покрыт чешуей. Жаберные тычинки сросшиеся в виде сита, через которое толстолобик процеживает воду. Кишечник у белого толстолобика очень длинный, более чем в 10 раз превосходит длину тела.

Представитель дальневосточных азиатских рек, впадающих в Тихий океан. В водоемах зарыбления хорошо растет. Стада могут поддерживаться только за счет периодического зарыбления из рыбхозов.

Весной потребляют детрит, летом водоросли. Характер питания белого толстолобика позволяет ему использовать фитопланктон, практически не поедаемый другими видами рыб.

Крупная стайная пелагическая рыба, достигающая в отдельных случаях более 1 м длины и более 40 кг массы тела. Нагуливается в озерах и водохранилищах, а на нерест выходит во впадающие крупные реки, каналы.

В реках толстолобики предпочитают места, защищенные от сильного течения, особенно хорошо прогревающиеся заводи и старицы. В прудах и озерах можно наблюдать группы толстолобиков, греющихся на мели в первых лучах утреннего солнца. Позднее они перемещаются в заливы, куда ветер сгоняет прогретую воду, и держатся там, в средних слоях воды.

У белого толстолобика отмечена интересная особенность поведения: привлеченный стуком мотора или опускающихся в воду весел он выпрыгивает из воды на высоту до 2 м в сторону источника звука.

Половозрелости достигает в 3-4 года. Нерест после достижения температуры воды 18-20°C и совпадает с резким поднятием воды в реке - в мае-июне. Икру выметывает на течении в местах с водоворотами. Икра пелагическая, в воде набухает и увеличивается в размерах и развивается, плывя вниз по течению. При попадании в стоячую воду икра тонет и гибнет. Необходимо 100 и более км русла реки с таким течением для развития икры. Плодовитость высокая - у крупных производителей массой более 20 кг - до 3 миллионов, у прудовых рыб массой до 8 кг - до 1 миллиона икринок.

В настоящее время - самый массовый объект прудового разведения в рыбхозах. Отличается высокой жирностью (у крупных рыб более 20 %) и хорошими вкусовыми качествами. В естественный водоемах - ценный объект промысла. Основной ограничитель - отсутствие условий для самовоспроизводства в водоемах Украины. Стада можно поддерживать только в результате искусственного зарыбления прудовой молодью. Важный объект рыбоводства и акклиматизации.

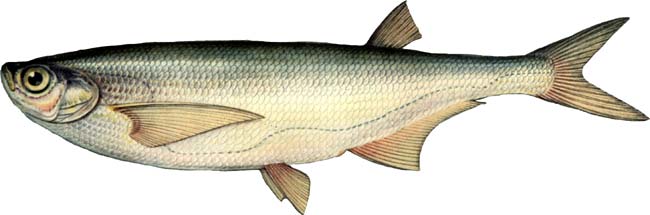

Тюльки, или каспийские кильки (лат. Clupeonella) — род мелких морских, солоноватоводных и пресноводных рыбсемейства сельдевых (Clupeidae).

Длина тела до 14,5 см, масса до 26 г. Половой зрелости достигают в возрасте 1—2 лет, живут до 5—6 лет. Питаются мелким зоопланктоном.

Речной у́горь или европейский угорь], или обыкновенный угорь, или обыкновенный речной угорь (лат. Anguilla anguilla) — вид хищных катадромных рыб из семейства угрёвых. В 2008 году был включён в Красную книгуМСОП как вид, «на грани исчезновения».

Тело угря удлиненное, змеевидное, в передней части более или менее округленное, а от анального отверстия к хвосту сжато с боков. Угорь покрыт слоем густой слизи, отчего бывает очень скользким. Спинной, хвостовой и анальный плавники образуют ленту в виде каймы, которая охватывает больше половины длины рыбы. Лучи всех плавников защищены кожей. Грудные плавники широкие, но короткие, брюшные - отсутствуют.. Чешуя очень мелкая, почти скрытая в коже, распространяется на голову и плавники. Голова небольшая, конической формы, несколько приплюснута. Она постепенно переходит в туловище; от последнего ее можно отличить лишь по жаберным щелям. Глаза расположены над углами рта, маленькие. Нижняя челюсть выдается вперед и вверх. Губы мясистые. На челюстях и других костях ротовой полости расположены многочисленные мелкие зубы.

Окраска угрей меняется с возрастом и зависит от характера водоема, в котором они обитают, а также от индивидуальных особенностей каждой особи. Угри, не достигшие половой зрелости, имеют темно-зеленую или темно-бурую, иногда черную окраску спины. Бока окрашены в желтый цвет различных оттенков. Брюхо желтого или белого цвета. У взрослых покатных угрей спина темно-коричневого или черного цвета, бока серовато-белые, брюхо белое. Тело этих угрей отливает как бы металлическим блеском, из-за чего их иногда называют серебристыми.

Угорь - неприхотливая рыба. Он может жить в водоемах различного типа. По образу жизни его можно отнести к ночным донным рыбам. Днем он больше находится в грунте, чем над грунтом. Место обитания угря с возрастом меняется. Молодые угри в первые годы жизни в пресной воде держатся преимущественно в береговой зоне, заросшей растительностью. Глубоко в грунт, как взрослые рыбы, они не зарываются. Становясь старше, угри переселяются из береговой зоны в более глубокие илистые, часто захламленные места водоема и могут закапываться в грунт на глубину до 80 см и больше. В ночное время угри осваивают всю акваторию водоема, заходят и в береговую зону, и в заросли водных растений, но мест с твердым каменистым дном избегают. Передвигаются угри змееобразно, сравнительно медленно. При опасности они быстро зарываются в ил или скрываются во всевозможных убежищах. Во влажных местах угри могут длительное время жить без воды. Они способны передвигаться по траве, особенно по росе или после дождя и даже по мокрому гравию или булыжнику, но по суше передвигаются на небольшие расстояния. Поэтому утверждение о том, что угорь может ночами пастись на прибрежных огородах, охотясь за горохом, по-видимому, является ошибочно и специальными наблюдениями не подтверждается.

По достижении угрями половой зрелости на седьмом-девятом году жизни они стремятся покинуть пресные воды и уйти в море. Нерестилища угря находятся в южной части Атлантического океана в скоплениях саргассовых водорослей, образующих среди океанских просторов так называемое Саргассово море. Здесь на глубине 400-500 м в апреле - мае угри нерестятся и погибают. В конце зимы - в начале весны из икры выводятся листообразные, совершенно прозрачные личинки угря. Подрастая, они медленно поднимаются в верхние слои воды, подхватываются поверхностными течениями, которые и разносят одних к берегам Америки, других Гольфстрим выносит к берегам Западной Европы. К осени третьего года дрейфа личинки достигают длины в среднем 7,5 см. Уже у берегов Европы тело личинок округляется, личиночные зубы заменяются настоящими, спинной и анальный плавники смещаются вперед. Отдельные участки кожи темнеют, хотя рыбы еще прозрачные. Такая личинка называется уже стекловидным угрем и на этом этапе развития он входит в пресные воды, где живет около 9-15 лет, а по некоторым данным даже до 25 лет. В северном полушарии в дельтах рек и заливах Атлантического океана стекловидного угря отлавливают и зарыбляют им пресные водоемы.

В водоемах Белоруссии, где изучен рост угря, размеры его тела интенсивно увеличиваются в течение первых 8-9 лет жизни, позже темп роста снижается. Если, например, за первые 9 лет рыбы достигали в среднем 83 см, давая ежегодный прирост около 9 см, то за последующие 14 лет они прибавили в длине лишь 14 см., т. е. ежегодный их прирост составил в среднем 1 см. Вес наиболее увеличивается со второго года, в некоторых озерах позже, и продолжает увеличиваться до 13-15 лет, а потом заметно снижается. Угри одного возраста растут с различной интенсивностью не только в разных водоемах, но и в том же водоеме. В озерах Волынской и Ровенской областей угри достигают длины 80-100 см, а вес их нередко составляет 2,5-3 кг. В водоемах Белоруссии встречаются угри длиной до 115 см и весом до 3 кг. Самцы менее крупные, чем самки. Длина их не превышает 50 см, а вес - 250 г.

Угри питаются лишь в теплое время, в основном ночью, днем они зарываются в грунт, выставляя наружу только голову. С наступлением заморозков они перестают кормиться до весны. В кишечниках угрей можно обнаружить червей, пиявок, моллюсков, личинок поденок, стрекоз, ручейников, высших раков и рыбу (окуня, ерша, щиповку, красноперку, плотву, уклею и др.). Состав пищи угрей и преобладание в ней тех или иных животных зависит от возраста угря, наличия этих организмов и сезона года.

В СНГ обыкновенный угорь чаще всего встречается в водоемах бассейна Балтийского моря. По каналам он проникает и в другие бассейны. Его стекловидные личинки вселяются в озера и пруды. На территории Украины угря можно встретить в низовьях Дуная и Южного Буга, в бассейне Днепра, но чаще всего - в озерах бассейнов Припяти и Западного Буга.

Чехо́нь (лат. Pelecus cultratus) (чеша, чешка, рыба-сабля, сабляница, боковня) – вид стайных полупроходных рыб семейства карповых, единственный вид рода Pelecus.

Тело чехони удлиненное, сильно сжатое с боков. Спина почти прямая, брюшко выпуклое, имеющее кожистый киль, который начинается у горла и заканчивается перед анальным отверстием. По форме тело напоминает саблю, в связи с чем чехонь иногда называют "сабля". Грудные плавники длинные, заостренные. Спинной плавник небольшой, располагается над длинным анальным плавником ближе к хвостовому. Хвостовой плавник сильно выемчат, его лопасти заостренные. Голова небольшая, тупая. Рот верхний, нижняя челюсть сильно поднимается вверх. Глаза крупные. Чешуя тонкая, легко спадающая, блестящая. Боковая линия расположена в нижней части тела под грудным плавником, резко изгибается. Тело серебристое, спина черная с зеленоватым оттенком. Спинной и хвостовой плавники сероватые, остальные - желтоватые.

Чехонь - обитательница открытой, глубокой воды. Летом она находится преимущественно в толще воды, но часто поднимается к поверхности, охотясь за воздушными насекомыми или мелкими рыбами, или, наоборот,- опускается на дно. Излюбленные места - глубоководные стремнины вблизи водоворотов, места под кручами, которые покрыты зарослями ив, с которых в воду падают различные насекомые, являющиеся кормом чехони. Однако близко к берегам она не подходит. Держится обычно стаями на среднем и быстром течении, на обширных плесах. Днем находится в постоянном движении, однако ведет оседлый образ жизни, т. е. особи одной стаи постоянно осваивают определенный

участок водоема. Ночью они небольшими стайками прячутся в укрытия на умеренном течении - углубления дна реки за перекатами, за поваленными в воду деревьями, небольшими островками. Со снижением температуры воды ее стада перекочевывают на ямы с замедленным течением.

Весной перед размножением стаи чехони совершают длительные передвижения вверх по течению рек, заходя во время разлива и в их поймы. Икрометание чехони наблюдается при температуре воды 15-20°. Она может нереститься как на мелководных перекатах прибрежной части поймы, так и в самом русле реки, что зависит от величины подъема паводковых вод. Глубины на нерестилищах не превышают 1 м. Места нереста покрыты луговой травянистой растительностью и редкими кустарниками. Оболочки выметанной икры чехони не клейкие и, сильно набухая, икра становится плавучей и легко сносится течением с мест нереста. Зародыши развиваются в икре в процессе ее дрейфа (всплывания по течению) в толще воды. Чехонь обладает довольно значительной приспособляемостью к условиям размножения. Так, в водохранилищах одна часть стада чехони сохраняет типичный для этого вида характер размножения

и нерест в проточной пойме реки среди растительности. Для этого она косяками поднимается в верхние плеса, заходит в его притоки и использует для размножения залитые водой прибрежные участки поймы. После нереста производители, а позже и молодь возвращаются на нагул в водохранилище. Часть стада чехони приспособилась к нересту в толще воды в открытых плесах водохранилищ и в их мелководных заливах, образующихся при затоплении осушной зоны. Размножение происходит на глубинах 2-3 и более метров. Здесь икра инкубируется во взвешенном состоянии почти у дна в непроточных условиях. Приспособление чехони к размножению в условиях водохранилищ позволяет надеяться на сохранение этой рыбы в речной системе после зарегулирования ее плотинами.

Развитие зародыша длится в течение 2-3 суток, что в значительной мере зависит от температуры воды. Личинки, вылупившиеся из икры, также сносятся течением. Вблизи нерестилищ и в пойме они могут быть до конца паводка. Вместе со стоком паводковых вод в русло реки попадают и личинки, которые в течение месяца превращаются в мальков. Самцы чехони принимают участие в нересте, начиная с одно-, двухгодовалого возраста, самки - с двух-, трехгодовалого. Среди особей одного возраста самцы созревают раньше самок, когда длина их тела превышает 20 см. Плодовитость самок

с увеличением их размеров увеличивается. Например, самка чехони из Днепра длиной 23,5 см имела около 4,6 тыс. икринок, а длиной 44,5 см - свыше 72,3 тыс. штук. Вся икра выметывается одновременно. Растет чехонь довольно быстро. Лучше всего она растет в первые годы жизни, с наступлением половой зрелости темп роста ее понижается. Например, в нижнем течении Южного Буга длина тела чехони на первом году жизни составляла в среднем 7,5 см, на шестом - 33,6 см. В настоящее время длина наиболее крупных особей чехони из Днепра в возрасте девять лет не превышает 45 см при весе несколько больше 800 г, хотя ранее здесь вылавливались рыбы, длина которых превышала 70 см

По мере роста и развития питание чехони меняется. Если личинки питаются преимущественно мелкими животными, обитающими в толще воды,- мелкими рачками, коловратками, то позже она переходит на питание личинками насекомых и их взрослыми формами, а также рыбами (тюлька, плотва, елец, верховка, пескарь и др.). В период размножения

чехонь почти не питается, зато после нереста питается весьма интенсивно. При низкой температуре воды - поздней осенью и зимой - она прекращает питание. В течение суток чехонь наиболее интенсивно питается в утренние и предвечерние часы. На жертву набрасывается с жадностью, не пуглива, обращает внимание на все, что плывет на поверхности воды и внешне похоже на корм. На рыб нападает внезапно, часто плавая с будущей жертвой в одной стае. После поимки рыба уходит в глубину, но вскоре снова появляется вблизи стаи, незаметно пристраиваясь к ней сбоку или сзади, выбирая очередную жертву. Проявляет активность иногда и ночью.

Чехонь обитает в реках и осолоненных участках Черного, Азовского, Каспийского, Аральского и Балтийского морей. В водоемах Украины наиболее многочисленна в нижнем течении Днепра и его водохранилищах, откуда весной заходит в притоки. Реже она встречается в нижних течениях Дуная, Днестра, Южного Буга, а также в прилегающих к ним осолоненных участках лимана. Изредка заходит в Северский Донец. В реках Закарпатья и в некоторых водохранилищах Крыма также немногочисленна.

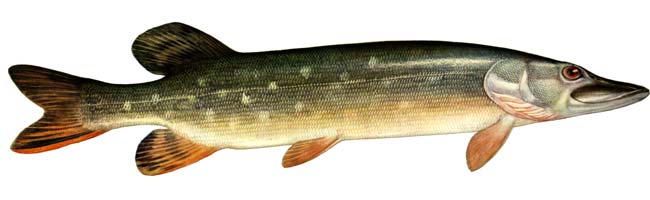

Семейство щуковых на Украине представлено одним видом - щукой. Она является наиболее распространенным объектом промысла и спортивного рыболовства.

Щука имеет удлиненное стреловидное тело, большую и длинную голову с сильно вытянутым рылом и широкой пастью. Обе челюсти выступают далеко вперед, причем нижняя челюсть длиннее верхней. На нижней челюсти находятся клыкообразные зубы, на верхней, а также на языке и некоторых других костях ротовой полости - мелкие зубы, острия которых направлены назад. При помощи зубов щука лишь удерживает добычу, но не пережевывает ее - она проглатывается ею целиком. Зубы у щуки непостоянны. Они выпадают и заменяются новыми, причем выпадают не все сразу, а постепенно; отслуживший определенный срок зуб выпадает, а рядом появляется другой. Глаза у щуки расположены в верхней части головы, что позволяет ей осматривать большое пространство, не поворачивая головы. Спинной плавник далеко отодвинут назад и располагается над анальным. Тело покрыто мелкой чешуей, заходящей на щеки и жаберные крышки.

Вдоль тела расположена полная боковая линия, т. е. пробо-денные чешуйки в среднем ряду расположены от головы до конца чешуйного покрова. Следует отметить, что у щуки отдельные про-боденные чешуйки имеются также выше и ниже боковой линии, благодаря чему она хорошо воспринимает движущиеся предметы.

Окраска тела щуки подвержена значительным изменениям. Обычно спина черного цвета, бока светлее, а брюшная часть белая с серыми пятнами. Бока щуки усеяны небольшими беловато-желтыми и темными пятнами; сливаясь, они образуют разной ширины полоски. В глубоких водоемах окраска щуки темнее, чем в мелких, заросших водными растениями. Ее молодь по сравнению со старыми особями окрашена в более светлые тона. Спинной, анальный и хвостовой плавники желтовато-серые с большим количеством темных пятен. Грудные и брюшные плавники желтовато-красные.

Щука держится в различных местах водоема. В прудах и озерах она предпочитает мелкие места, заросшие различными растениями, в тени нависших над водой деревьев и кустов, среди коряг. Глубины в таких местах небольшие. В реках щука обитает как среди прибрежных зарослей, так и в более глубоких местах. Последнее свойственно более крупным особям. В водохранилищах она более многочисленна в их вершинах, а также вблизи устьев впадающих в них рек, где имеются обширные мелководья и водная растительность.

Щука ведет преимущественно оседлый образ жизни. Однако она может охотиться не только подстерегая добычу, но и активно высматривать ее, для чего периодически передвигается по определенной территории. Чаще рыба может стоять на одном и том же месте неподвижно, только слегка двигая спинным и хвостовым плавниками. При появлении жертвы она совершает три-четыре резких встречных к жертве движения, а иногда и бросок за жертвой, после чего снова возвращается на старое место. В связи с таким образом жизни в нагульный период ее скоплений не наблюдается.

В октябре - ноябре щука отходит от берегов на глубины. По мере охлаждения воды от берегов отходят и другие рыбы. Щука передвигается за ними, не прекращая питания. В результате этого в глубоких ямах возникают ее сообщества, которые сохраняются в течение всей зимы.

Еще подо льдом (в марте - апреле) щука начинает подходить к берегам на мелководные участки поймы, в заливы, балки, где имеются места, пригодные для нереста. Начинает она нереститься при температуре воды около 4-6°, наиболее интенсивно нерестится при температуре 7-13°. В водохранилищах в связи со слабым прогревом воды щука нерестится примерно на месяц позже, нерест ее более растянут во времени, чем в реке. На нерестилищах щуки дно, как правило, твердое, покрыто небольшими зарослями прошлогодней, а иногда и новой травянистой растительности, часто усеяно листьями, ветками, стеблями прошлогодних растений. Нерест ее происходит как в стоячей воде, так и на слабом течении.

Глубина на нерестилищах щуки не превышает 0,3-1,2 м. Обычно она нерестится на самых мелких, только что залитых прибрежных участках поймы, глубина не более 5 см.

По мере повышения уровня паводковых вод щука откладывает икру на новых мелких участках. Нерестится щука группами. В состав групп входит самка и два-пять и более самцов. Икрометание происходит бурно. Во время нереста слышны всплески воды. При этом у рыб хорошо видны над водой спины и спинные плавники. Во время икрометания щуки теряют всякую осторожность, плавая почти у ног людей, стоящих в воде. Нерест происходит с одинаковой интенсивностью в течение круглых суток, если нет ветра и температура воды не превышает 15-16°.

В ветреную погоду нерест наблюдается лишь в местах, защищенных от волнобоя. Самки, отметав икру, сразу же уходят в более глубокие места, а самцы чаще остаются на нерестилищах. Отплыв несколько в сторону от уходящей самки, они присоединяются к другой группе нерестящихся рыб. Поэтому на нерестилищах наблюдается некоторое преобладание самцов над самками. Самцы щуки впервые могут принимать участие в размножении уже в годовалом возрасте. Основная их масса созревает в возрасте двух лет. Самки созревают в двух-, трехгодовалом возрасте.

Плодовитость щуки зависит от ее размеров. Так, у щуки среднего течения Днепра при длине тела 25 см и весе 155 обнаружено 1,6 тыс. икринок, а у самки длиной тела 91 см и весом У кг - 197 тыс. икринок.